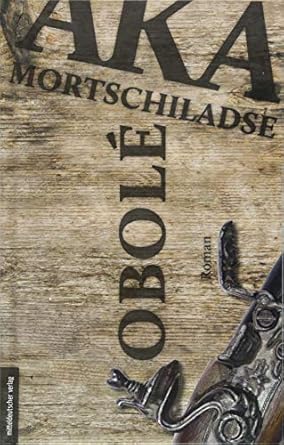

Aka Mortschiladse mit einer alte Steinschlossflinte auf Suche nach der georgischen Seele

Das Heimatliche

Irmtraud Gutschke

Am Schluss ein Showdown nach Westernart. Der Bruder des Ich-Erzählers lebt ja auch in Santa Barbara. Aber das Gastrecht, so wie es sich hier darstellt, ist ein traditionell georgisches. Und Irakli hat eine 200 Jahre alte Steinschlossflinte bei sich – Obolé –, die dem Roman den Titel gibt. Er trinkt Wein und raucht Hasch mit einer Banditin, und das Haus ist von Polizei umstellt. Oder ist das alles nur ein Traum?

Aka Mortschiladse hat sicher schon oft zu hören bekommt, dass er ein begnadeter Erzähler ist. In Natia Mikeladse-Bachsoliani hat er eine Übersetzerin gefunden, die es deutschen Lesern zum Erlebnis macht. Hat der Autor beim Schreiben vielleicht auch an uns gedacht, die wir sein Land nicht kennen? Aber auch von den jungen Städtern in Tbilissi mag es schon viele geben, die sich ihrer Wurzeln nicht bewusst sind. Er müsse „von Anfang an erzählen“, sagt Irakli schon auf Seite 9. „Weil ich ein Georgier bin, und wenn die Georgier nicht ihre vergangenen Geschichten herauskramen, wird man die heutigen ganz bestimmt nicht verstehen.“

Ein Kernsatz, der an Psychoanalyse denken lässt. Tatsächlich wird der „alte Sigmund“ mehrmals im Roman erwähnt ebenso wie viele andere Autoren der Weltliteratur, mit denen sich der Aka Mortschiladse verbunden fühlt. Denn Irakli schreibt für das Theater. Aus Tbilissi kommt er nur selten in den Ort seiner Kindheit. Umso lebhafter wird er dort begrüßt, als er auftaucht. Warlamié, der Nachbar, hatte seinen Bruder Nika in Santa Barbara angerufen. Und der hat ihn dann per SMS informiert, das Dach seines Hauses sei eingestürzt. Wieso ihn nicht Irakli in Tbilissi anrief, mag man sich fragen. Weil sich Georgier stets an den „höher Gestellten“ wenden, so dessen Erklärung. Aber die Aufgabe, sich um das Dach zu kümmern, ist nun ihm überlassen.

Wobei wir ihn nicht beim Sägen und Schweißen erleben. Das wird jener Warlamié organisieren. Irakli hätte auch gar keine Zeit dafür, weil er von Haus zu Haus herumgereicht wird. Überall muss er etwas essen und dazu Wein sowie Stärkeres trinken. Außerdem steht noch eine Totenfeier an. Der Vater jener Banditin ist gestorben. Irakli dürfte schon ganz benebelt sein, umso klarer empfindet er den Zauber seiner Herkunft. Da fügen sich winzige Details zu einem dörflichen Ganzen, das so tief in Vergangenem wurzelt, dass man nur staunen kann. Und dennoch könnte es verschwinden. Wenn Irakli sich vorstellt, wie Atlas unter einem einstürzenden Dach zu stehen, ist das wie ein Sinnbild dessen, was wohl auch der Autor versucht.

Die Flinte Obolé stammt aus dem 17. Jahrhundert. Goti, ein Vorfahre Iraklis, hatte sie vom imeretischen König geschenkt bekommen. Tatsächlich hat es auf dem Territorium Georgiens einst mehrere Königreiche gegeben zusammen mit einem weitverzweigten hohen und niederen Adel. Bis heute lassen georgische Namen die soziale und regionale Herkunft erkennen. Iraklis Urgroßvater war ein Kleinadliger, der große Autorität besaß, am Ende aber nur wenig Eigentum hatte. Ein würdiger, gebildeter Mann war Timoté, beherrschte auch die russische Sprache. Er lebte nach eigenem, menschlichen Gesetz. Als geistigen Führer des Dorfes kann man ihn sehen. Er hielt auch Verbindung zu den Swanen, diesem ganz anderen Volk, dessen Territorium 100 Meter hinter der Festung Muri begann.

Viel geschichtlicher Hintergrund ist angedeutet, man kann sich weiter informieren. Als Trauma taucht immer wieder der August 1924 auf, als der Aufstand gegen die Errichtung der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik unter Führung von Stalin, Beria und Ordschonikidse niedergeschlagen wurde. So einfach antirussisch lässt sich das eigentlich nicht deuten, man kann es aber tun, wenn man ein anderes, ein westliches Bündnis anstrebt. Da unterliegt selbst die Geografie politischem Willen, sieht sich Georgien als europäischer Staat, möchte sich im westlichen Bündnis eingemeinden lassen, statt aus seiner eurasischen Struktur die Verantwortung einer Brückenfunktion zu begreifen.

Aber das führt schon weit weg vom Roman, der erlebbar macht, was alles dem unvermeidlichen Fortschritt zum Opfer fallen könnte.

Aka Mortschiladse: Obolé. Roman. Aus dem Georgischen von Natia Mikeladse-Bachsoliani. Mitteldeutscher Verlag, 248 S., geb., 20 €.