Was Bücher alles können

Irmtraud Gutschke

Gibt es heute noch solche Familien wie die, von der Hans Fallada erzählt? Alle sind verbunden durch „die Leidenschaft für Bücher“. Mehr noch: „Bei uns wurden Bücher nicht nur gesammelt, sondern auch gelesen.“ Nun gut, für die Kinder des Richters Wilhelm Ditzen gab es ja auch noch keinen Flimmerkasten, vor dem man sie setzen konnte, damit sie nicht störten.

Die meisten Texte aus diesem schönen von Marie Bernhard herausgegebenen Band stammen aus Zeiten, die dem Lesen in diesem Sinne günstig waren. Allein bei Marie Luise Kaschnitz wird an den Knöpfen des Fernsehapparats gedreht. „Die große weiße Wand fing an, sich zu beleben, sie zeigte eine Herde von Elefanten, die im Dschungel eine Furt durchquerte. Der trübe Fluss schmatzte, die eingeborenen Treiber schrien.“ Und das Kind schaute gebannt, zweifeln, ob Lesen ihm das geben könnte. Kurz zuvor war es im Museum gewesen und hatte das „letzte Buch“ gesehen. „Wir durften es nicht anfassen. Es liegt unter Glas.“

Zwar mögen die Aussichten nicht ganz so trübe sein. Autoren, Verlage, Buchhändler, Bibliotheken geben sich Mühe. Immer noch kann man sich problemlos mit einem Buch in den Zug setzen, wie es Daniel Gray beschreibt (Lesen in öffentlichen Verkehrsmitteln“), wird aber dadurch beinahe zum Exoten, weil alle rundherum auf ihren Mobiltelefonen herumwischen mit einer dermaßen geschäftigen Miene, als müssten sie die Börsenkurse der Weltwirtschaft retten. „Das Aufschlagen eines Buches bedeutet, sich aus der Welt zurückzuziehen“, betont der englische Schriftsteller. Rückzug gelingt per Handy auch, aber der ist ohne Zauber. „Ein aufgeschlagenes Buch lässt die Umwelt mit einem Schlag verschwinden und versetzt einen in die himmlische Einsamkeit einer fernen Welt“, wie Gray weiß. Indes, diesen ernst abwesenden Gesichtsausdruck beobachte ich bei meiner kleinen Enkelin auch, wenn sie vor dem Bildschirm sitzt. Mehr als eine halbe Stunde täglich ist ihr nicht erlaubt. Aber wird dieses Schauen dadurch nicht noch wertvoller?

Also, leider: Antworten auf die Frage, wie man dem Lesen in der Gegenwart wieder mehr Geltung verschaffen könnte, bieten die Texte dieses Buches nicht. Die elektronischen Medien beherrschen uns, weil sie so bequem konsumierbar sind. Während die Digitalisierung uns gleichzeitig anstrengt und viele so müde macht, dass sie abends gar kein Buch mehr lesen könnten. Und tut es ihnen dann etwa gut, „wenn das Gewissen breite Wunden bekommt“, wie Franz Kafka schreibt.

Aber allein schon sein Brief an Oskar Pollak vom 27.1.1904 ist es wert, zu diesem Band zu greifen. „Warum lesen wir dann ein Buch?“ Diese Frage und die Antwort darauf sind gültig zumal heute, in diesen turbulenten Zeiten. Damit wir uns davon ablenken oder damit wir durchdringen, was uns da – oft so befremdlich – umgibt? „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“. Ja, er hat Recht, in mir soll nichts gefroren sein.

Und ich sehe mich an der Seite von Günter de Bruyn, der sich heute noch über seine kindlichen Lektüren freut – über die „Zwerge, Riesen, Kartoffelkönige, Uhrenmännchen und sogar die Hexen waren gutartig und freundlich“. „Es gibt vielleicht keine Tage unserer Kindheit, die wir so voll erlebt haben wie jene, die wir glaubten verstreichen zu lassen, ohne sie zu erleben, jene nämlich, die wir mit einem Lieblingsbuch verbracht haben.“ Marcel Proust hat recht. Als sie mit sechzehn Jahren im Krankenhaus lag, hat Theresia Walser sich flüsternd Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ vorgelesen. Durch ihre „Büchermauer“ hatte sie das Gefühl, geschützt zu sein. „Man kann von Glück sagen, wenn einen das richtige Buch im richtigen Moment findet!“

Wie gut ich das kenne. Und ich schmunzle, wenn ich bei Fallada lese, wie die Bücher schon die ganze Wohnung in Beschlag genommen haben. Oder wie in Franziska Wolffheims Geschichte eine Bibliothek verrückt spielt. Weil sie nämlich „ein Eigenleben führt, und er, der sich gern als Büchernarr bezeichnete, wurde von seinen eigenen Büchern genarrt“. Aber die Bücher sind auch klug. Wenn man zu ihnen ein so liebevolles Verhältnis hat wie ich, dann wissen sie, was man gerade braucht. Wie anders soll ich es mir erklären, dass ich aus einem Stapel noch wartender Lektüre gerade dieses Bändchen herauszog, das mir nun so große Freude macht.

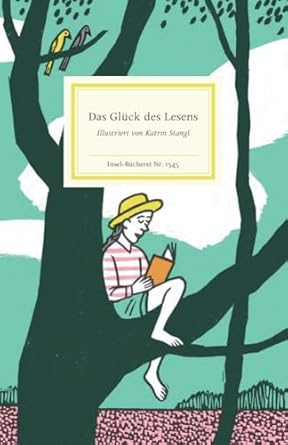

Das Glück des Lesens. Herausgegeben von Marie Bernhard. Illustriert von Katrin Stangl. Insel-Bücherei Nr. 1545, 124 S., geb., 16 €.