Leben und Lektüre: ein Linker im Selbstporträt

Eine Bücherschau von Gregor Gysi, herausgegeben von Hans Dieter Schütt

Irmtraud Gutschke

Es ist dies ja nicht das erste Buch, das Gregor Gysi und Hans Dieter Schütt zusammen erarbeitet haben. Wenn ich sage, es sei ihr bestes, liegt das vielleicht auch an eigner Gestimmtheit. Weil es zunächst einmal ein Plädoyer fürs Lesen ist, das vielen heute als entbehrliche Anstrengung erscheint. Da betont „Mein Leben in 13 Büchern“ schon im Titel das Prägende von Literatur, die eben mehr ist als bloße Unterhaltungsware.

Denn lesend geschieht mit uns ja etwas Großartiges: Wir tauchen in eine fremde Erlebniswelt ein und machen sie uns zu eigen, indem wir sie unbewusst mit allem verbinden, was uns selber ausmacht. Es ist ein ganz persönlicher Vorgang, wie Lektüre persönliche Erinnerungen weckt, auf Sehnsüchte reagiert und auf Ängste. Also lässt Gregor Gysi im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt in seine Seele blicken, tiefer vielleicht als in den gemeinsamen Bänden zuvor.

Lesend kann man sich von Gysis Lektüre inspirieren lassen oder sich eher für das interessieren, was er über sich selber sagt. Man braucht nicht die Vorkenntnis der entsprechenden Werke. Die beiden Autoren nehmen uns zu ihnen mit. Die bunte Mischung fand ich erst einmal erstaunlich: Von Gysis Tante, der Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing, zu Marcel Reich-Ranickis Erinnerungsband „Mein Leben“. Ein jüdisches Schicksal: „Wenn man so etwas liest, kommt einem zu Bewusstsein, wie verschont man selbst in seinem Leben bleiben durfte, was einem erspart blieb, wie viel Glück man einfach nur gehabt hat und wie abhängig wir von Zufällen sind, von glücklichen Fügungen.“

Unvermutet dann ein Jugendbuch: „Die rote Zora und ihre Bande“ von Kurt Held, das er mit zehn, elf Jahren in die Hände bekam und sich wunderte, wie ein 13‑jähriges Mädchen als Bandenchefin von allen Jungs akzeptiert wird. Was ihn heute als Linker bewegt: „Fast immer hat ein Mensch recht, wenn er sagt, ein System, eine Struktur sei schuld an allem Elend und aller Sorge, aber immer hat der Mensch unrecht, wenn er daraus den Schluss zieht, er selbst sei nicht zuständig, nicht verantwortlich, könne nichts verändern.“

Heinrich Manns Roman „Der Untertan“ lässt daran denken, dass es diesen Typus immer noch gibt: „devot gegenüber der Macht, autoritär und herrschsüchtig gegenüber seinen Untergebenen“. Thomas Manns „Mario und der Zauberer“: „Der Roman zeigt die Atmosphäre einer schlimmen Kriegstüchtigkeit, das Wort hat leider wieder deutsche Konjunktur, und Heinrich Mann erzählt, wie die große Mehrheit der Bevölkerung solcher Stimmungsmache folgt.“

Dagegen gesetzt Goethes Lebenskonzept, „ein Meister seiner selbst zu sein“ und Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Gefängnis, die Gysi darin bestärkten, „unter Druck vollzogene politische Schritte stets auch infrage zu stellen. Es gibt dazu einen bitteren, scharf zuspitzenden Satz, den schon Georg Büchner seinen Danton zu Robespierre sagen lässt: ‚Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an.‘“

Und außerdem, „auf heute bezogen: Die Sorge um gesellschaftliche Zustände darf uns nicht unfähig machen für die Lust am Dasein … Eine wirksame Linke sollte Visionen entwickeln, aber ebenso Verständnis für die kleinen Träume der Menschen haben. Und was heißt überhaupt: kleine Träume. Das Alltagsleben bildet einen Kosmos von Augenblicken, aber unbedeutend ist es deshalb nicht. Der jeweils kleine Frieden baut mit am ersehnten großen Frieden.“

„Nathan der Weise“: Als bereits vier Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Deutsche Theater im Osten der fast völlig zerstörten Hauptstadt wiedereröffnet wurde, bestand die sowjetische Behörde darauf, Lessings Stück zur ersten Premiere zu erheben. Dass es in den eigenen Reihen keine unumstrittene Entscheidung war, lässt sich denken. „Kompromiss statt Vorherrschaft. Das erst ist Toleranz: Arbeit am Widerspruch, am Mitleben des Fremden, Unbekannten. Wirklicher Frieden entsteht nicht durch das Verdrängen, sondern durch das bewusste Leben mit diesen oftmals anstrengenden Unterschieden und Widersprüchen.“

Völlig unvermutet dann „Der Hund von Baskerville“ von Arthur Conan Doyle. Ich kann verstehen, warum Gregor Gysi sich Sherlock Holmes verbunden fühlt, der sich im „streng hierarchischen viktorianischen England“ mit frappierender Leichtigkeit „zwischen den Klassen hin und her bewegt“. Ein Eigenständiger in seiner Gedankenwelt, der glücklicherweise noch Dr. Watson an seiner Seite hat, der allein sein kann, wenn er will, aber es nicht sein muss.

Dank für die Erinnerung an „Paul allein auf der Welt“ von Jens Sigsgaard. Plötzlich fällt mir dieses Wechselbad der Gefühle wieder ein: die verlockende Vorstellung, ganz selbstständig machen zu können, was man will und der Grusel, völlig einsam zu sein. „Ja, die Zeit arbeitet sonderbar an den Wirkungen, die ein Kunstwerk auslöst“, höre ich Gregor Gysi sagen, „Es kann etwas immer schon dagestanden haben in einem Buch, ohne dass wir die Zeichen wirklich lesen konnten.“

So kommt einem beim Lesen viel eigenes in den Sinn, hat immer wieder das Gefühl, am Gedankenaustausch der beiden Autoren teilzunehmen. Das kann auch schneller Wortwechsel sein wie im »Gespräch« mit Friedrich Schiller und Georg Büchner (solche fiktiven Interviews literarischer Größen warn früher schon Hans-Dieter Schütts Spezialität).

Oder es wird zu einem fast eigenständigen Essay wie Volker Brauns Erzählung „Die hellen Haufen“, in der es um den letztlich ergebnislosen Protest der Kalikumpel von Bischofferode 1992 gegen die Schließung ihrer Grube ging. „Auf Protestkundgebungen sprach ich, unterhielt mich mit den Bergleuten und ihren Familien, feierte sogar Silvester mit den Kalikumpeln. Es gab damals einen sehr aktiven Gewerkschafter, der das Ganze als Verhandlungsführer unterstützte. Das war Bodo Ramelow“, erinnert sich Gysi. Aber: „Wenn ich alles so bedenke, gehört das Erlebnis Bischofferode zu den traurigsten meines Lebens. Nie zuvor oder danach habe ich Ohnmacht so krass und zornig gespürt.“

Aber Volker Braun gelingt es: Er hat den kleinen und hilflosen Demonstrationszug verwandelt. „Er träumt einen Zug von Millionen herbei, sein Buch ist eine Fantasie des aktiven, bewaffneten Zorns. Dieser Zorn umfasst auch andere Werke, bis nach Mansfeld und Leuna hinüber, ja ganz Ostdeutschland wird zu einer so nie gesehenen Landschaft …“

Zu erwarten war ein Abschnitt zum Kommunistischen Manifest mit einem überraschenden Gedanken: „Erst Marx’ und Engels’ radikale Analyse des Systems hat den Kapitalisten die Augen dafür geöffnet, welchen Gesetzmäßigkeiten sie folgen. Die Autoren haben gewissermaßen das Betriebsgeheimnis der Geschichte freigegeben.“ Aber auch die Luther-Bibel durfte nicht fehlen, in der alle Themen und Formen der Literatur bereits angelegt sind: Kriegsbericht und Friedensgebet, Drama und Spottgedicht, Romanze und Heldenepos, Klage und Loblied. Kein Wunder also, dass Brecht die Bibel als sein Lieblingsbuch bezeichnete.

„Es geht da um den bestechlichen Freund, um den Verleumder ausgerechnet unter den Getreuen, es geht um mutige Frauen, um zweifelnde Herrscher. Man kennt all diese Leute, man forscht beim Lesen unwillkürlich in sich nach. Wir glauben die Welt analysieren und begreifen zu können, mit großem Vertrauen in die Vernunft gehen wir an die Dinge heran, aber bleiben oft im Nebel. Ein später Satz meines Vaters war: „Ich kann ohne Gott leben, kann mir jedoch mein Gewissen auch nicht erklären.“

Gregor Gysi: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Ich meine damit eine religionsfreie Welt. Allein die Religion – nicht die Institution Kirche! – kann allgemein verbindliche Moralvorstellungen in der Gesellschaft verankern. Das kann sonst niemand, auch nicht die Parteien, da mögen manche von ihnen noch so viel Christentum im Namen tragen.“

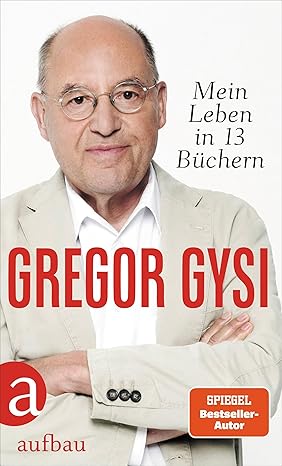

Gregor Gysi: Mein Leben in 13 Büchern. Herausgegeben von Hans-Dieter Schütt. Aufbau Verlag, 192 S., geb., 20 €.